アーティスト・河村康輔に流れるパンクな創造性と“原宿アート”を発信するギャラリー

Edit&Text by Yukihisa Takei(HONEYEE.COM)

Photo by TAWARA

コラージュやシュレッダーを駆使した作風で知られる日本のアーティスト、河村康輔による作品展『TRY SOMETHING BETTER』が、移転リニューアルオープンを果たした原宿の Gallery COMMONの柿落としとして開催された。今回HONEYEE.COMは、河村康輔、そしてCOMMONのギャラリストである新井暁の二人に話を聞きに行った。河村の作風を生んだパンクな経緯、そして原宿をアートカルチャーの発信地に目論むギャラリストの共犯関係とは。

原宿からアートを発信する意味

― 今回Gallery COMMONは移転リニューアルして、かなり規模が大きくなりましたね。

新井暁(以下 A) : 僕らの会社(en one tokyo)は、The Mass、Stand By、SO1、BATSU-AR GALLERYなどの場所を作り、原宿にこだわってアートカルチャーを発信しています。最初Gallery COMMONは現在TheMassのある場所に小さな小屋があったのですが、実はそれが僕らの会社の第1号物件なんですよ。

河村康輔(以下 K) : え、あれが最初なの? 知らなかった。

― 今回COMMONはなぜ規模を拡大することになったのですか?

A : 2年くらい原宿の別の場所でCOMMONをやっていたのですが、僕の中で「もっと本気でアートに取り組みたい」という気持ちが芽生えた時に、その場所だと広さ的に充分ではなかったんです。それで1年半前に物件を探し始めて、現在の場所を見つけました。

― 原宿というエリアにこだわる理由は何があるんですか?

A : それは自分たちが原宿カルチャーに影響を受けているというのがあります。僕の場合、それはファッションというより音楽で。当時日本のMAJOR FORCE、イギリスのMo’Wax、Ninja Tuneとかのレーベルのレコードを高校生のときに買い漁ってて、そこから原宿カルチャーに引き寄せられました。当時はBAPE®とMo’Waxが一緒にレコード作って、そのジャケットをスケシンさんがやっていたり、別の作品でもFUTURAがジャケットやっていたりとか。音楽を背景にアートやグラフィックの世界を知って、原宿カルチャーの中に入って行った感じですね。さらにここ数年、「原宿から世界にアートを発信する」という想いが会社全体の中でも強くなってきました。

Gallery COMMON 代表 新井暁さん

― 先日同じ原宿のギャラリー、NANZUKA UNDERGROUNDの南塚さんに取材した際、南塚さんは「原宿のファッションカルチャーはアートよりもカッコよかった。実は裏原の人はアート的なことをやっていたんだ」と話していたのですが、そこに通じるお話ですね。

A : へええ。南塚さんもそんな話をされていたんですね。

― 近年かなりアートも盛り上がって来ました、河村さんもここ数年で世界的な人気になっていますが、なぜこうした“原宿アート”が国内外で盛り上がってきていると思いますか?

A : 僕らは昔、Print Showという人生初のアート作品を買ってもらうような企画をやっていました。それこそプリント作品を1万円くらいで販売して、この原宿という街にどうアートを根付かせるか試行錯誤していたんです。その影響があったとは思わないですが、確実に言えるのは僕らと同じカルチャーを通ってきた人たちが、今やすごいコレクターになり始めていて、新しい時代のアートコレクターが生まれてきているということです。僕らがカッコいいと思う感覚と市場がマッチしてきたんじゃないかと思いますね。

K : もともとアートって、お堅くて敷居の高いものだったんですよね。自分も観る立場としてアートは触れていたけど、自分が買うってなると敷居が高かった。でもストリートカルチャーとボーダーレスになって、徐々にアートに触れる機会も増えたと思います。昔はTシャツにアートを載せたとしても、その原画とは結びつかなかったけど、その頃にTシャツを買っていた人たちが、ある程度お金に余裕が生まれたことで原画も売れ始めた。自分はそのタイミングは全く計算していなくて、たまたま状況がタイミング良く重なったんだなと思っています。

アーティスト 河村康輔さん

― それを実感として感じるのはどういう時ですか?

K : やっぱりSNSの発達は大きい。昔は海外に自分の作品を伝えるにしても、自分たちで作品持って行って、向こうでコネクションを作って広めるしかなかった。でも特にインスタグラムは画像として発信できるので、自分の意思とは関係のないところでも自分の存在や作品を知ってくれる機会が増えたと思います。海外でも「インスタフォローしてるよ」、「ありがとう」っていう会話が普通にあるっていう。

大友克洋との協業、アート環境の変化

― 河村さんは自身のアーティストとしてのブレイクポイントはいつ頃だと思いますか。

A : それ聞きたい。僕の中ではずっと活躍している人っていう印象だから。

K : 25歳くらいでやっとバイトしないでグラフィックだけで食えるようにはなったんですけど、それでも作品が売れるとかそういう感じではなかったです。アンダーグラウンドなところでは一定の認知はされていたけど、それが一気に広がったのが2012年に大友(克洋)さんとやらせてもらった『GENGA展』かな。僕自身も「こんなことってあるんだ」と思ったし、あからさまに仕事も増えました。

A : やっぱり大友さんともなると世界的に注目されるよね。

K : それでも作品は全然売れなかったですよ。でも2015年あたりから、自分も周りの同世代のアーティストも少しずつ売れていくようになりましたよね。とはいえ当時でも5万円とか、高くても20万円とか。個展で作品が半分売れたらもう。

A : 大成功、って感じだったよね。「すげえ!」って言われるくらい。

― 同じストリートで言うと、MADSAKI さんも2017年頃にカイカイキキから作品を発表するようになったあたりから状況が一変しました。今回の河村さんの作品も、かなり高額な作品も含めて全部ソールドアウトしていたりして、10年前の状況からすると個人的にはパラレルワールドのようです。もちろん非常に歓迎すべき状況ですけど。

A : その流れはここ数年で加速していますね。

― 以前は裏原ブランドに代表されるように、圧倒的にファッションの方が海外に進出していましたが、今やアートの方がグローバル化している感があります。日本のファッションがやや鎖国化している印象もあって、それはメディアとして変えるお手伝いができればと思っているのですが。ちなみに新井さんは、そういうアートマーケットの盛り上がりの中で、河村さんをどう見ていたのですか?

A : 河村くんにはシュレッダーコラージュという強い武器というか手法があるじゃないですか。作品を見ればすぐに彼だと分かるし、河村くんって、ファッションブランドでもアーティストでも一緒にコラボもできる。普通のペインターにはできない壁の越え方をするアーティストだなと思っていました。

― 新井さんが言うように、アートってオリジナリティや文脈が重要ですよね。河村さんのどこにそういう部分を感じていましたか。

A : 河村くんでいうとパンクとかハードコアがベースにありますよね。昔のそういうカルチャーは文字を切ってフライヤーを作ったりしているんですが、それが背景にあって、今もそれが反映されている。そこにジャンルは違えど、近いものを感じたんですよ。河村くんが通ってきたもの、自分が通ってきたものの中に。

“雑誌に載って有名人になれるって最高じゃん”

― 河村さんは原宿という街とどう付き合ってきましたか?

K : 僕はもうドップリです。グラフィックというものを知ったのも原宿カルチャーのおかげ。当時広島の高校生だった自分が雑誌で見たのが、スケシン(SKATETHING)さん、BOUNTY HUNTERのヒカルさん、ジョニオさん(UNDERCOVER 髙橋盾)、そしてその源流には藤原ヒロシさんがいて、さらにグラフィックと言うものも知って。でも最初はすごく不純な動機だったんですよ。

― というと?

K:僕、まともに高校も行ってなくて、当時から「どうやったら働かずに生きていけるか」を考えていたんです。バイトも1日も続かないし、就職も出来そうにない。そういう人間がどうやって生きていくかを考えていたら、スケシンさんとヒカルさんが雑誌で対談しているのを読んで。「すげえ、この人たち雑誌に出るくらい金持ちなのに、遊んでばっかりいるんだ!」と思って。グラフィックで稼いで、雑誌に載って有名人になれるって最高じゃんと(笑)。で、先生に「僕はグラフィックをやりに東京に行きます」と。グラフィックが何なのかも分からずに。

― 勢いというか(笑)。

K : ようやく作文だけで入れる東京の専門学校に入ったんですが、入学式にスーツ着るのか、普段着で行けばいいのか迷った挙句、結局入学式にも行かず(笑)。授業に出ても綺麗にカラーグラデーションを描くみたいな内容で、「俺がやりたいのはこれじゃなくて、スケシンさんみたいなグラフィックなんだ!」って、結局すぐに学校も辞めちゃったんです。

一同爆笑

K : で、学校辞めてフラフラ遊んでいたら、金持ちの友達の家で凄いものに出会うんですよ。もうめちゃくちゃカッコよくて、こんなの部屋にあったらモテるだろうなー、と思ったのがマックのG3でした。欲しいと思ったけど、そんなの50万円とか100万円するぞと。でも安いやつなら30万くらいで買えると聞いて、まだ学校辞めたことを知らない広島のおじいちゃんに電話して、「学校でコンピュータっていうのを使わなくちゃならないから、30万出して」って(笑)

― それもう“身内のオレオレ詐欺”ですよ!(笑)

K : おじいちゃんに金出してもらったそのMacで、何とかフォトショップが少し使えるようになったんです。作品みたいなものも出来たので、誰かに見てもらおうと思ってライブハウスに行って。本当はVJやってた宇川直宏さんに渡したかったんだけど、タイミング見つけられなくて。でもドアのあたりを見たら、雑誌でも見かけた人がいたので、「すみません、これ見てください」って声をかけたのが、VANDALIZE の一之瀬(弘法)さん。見せたら「いいじゃん。今度事務所遊びにおいでよ」と言ってくれて。そこから一之瀬さんの事務所に入り浸っていたら、Tシャツのグラフィック作らせてくれたり、メシ奢ってくれたり、無茶苦茶お世話になりました。そうやって何年も過ごしていましたね。だから原宿のキャットストリートにはいつもいたし、今でも一番好きな場所です。

コラージュとシュレッダー作品が生まれたパンクな経緯

― コラージュの手法はいつ頃から始めたのですか?

K : コラージュは結構最初からデジタルでやっていたんですよ。フォトショップで写真をくっつけてロゴを乗せたりするしかできなくて。

― それは言ってしまえば、ちゃんとグラフィックを勉強したわけじゃないから生まれた手法というか。

K : ほんとそうですね。誰にも習わずに来ちゃったので。シュレッダーに関しては今から10年くらい前に作品集を作った時にやり始めました。これも初めて作品集を出すときに、“逃げ”の手法としてやったんですよ。

A : そうなの?!

K : どうせ作品集出すなら分厚くしたいなと思って。それで予算マックスのページ数でお願いして作ることになったのですが、掲載するには作品数が10ページ分くらい足りてなかった。締め切りも迫ってて、印刷所からも追いかけられ始めたときに、「そうだ。シュレッダー使って砂絵みたいなことをやって、なんとか格好つけよう」と思いついたんです。自分の中では、シュレッダーでコマ切れみたいな状態で出てくると思っていたら、当時通っていた事務所にあったシュレッダーが、縦長に出てくるタイプで。「うわ、終わった……」と。

一同爆笑

K : 印刷所の人を待たせていたので、「今やってますんで」と誤魔化しながら、そのシュレッダーを貼り付けながら考えていたら、「これ……イケるな」と思い始めて。それをスキャンして、作品の扉ページに使って入稿をしたんです。

― そんな始まりだったとは。

K : でもその話には続きがあって、その作品を家に帰って捨てようと思っていたんです。自分では作品とも思っていなくて。でも帰り道に大友(克洋)さんから電話があって「どこにいるの? 一緒に飲もうよ」と誘っていただいたんです。その頃には『GENGA展』でご一緒していたので。居酒屋で大友さんに「それ何持ってるの?」と聞かれて、さっきの経緯を話したら、「相変わらずバカだね。ちょっと見せてよ」と言ってくれて、見せたら「めっちゃいいじゃん」と。僕は「え? そうすか?」って(笑)。「じゃあこっち表紙にするんで、帯(推薦文)書いてください」ってお願いしたら、「いいよ」と。だから最初の作品集の帯は大友克洋さんとスケシンさん。めっちゃ光栄なカオスでした(笑)。

― いやあ、それは「持ってる」としか言えないエピソードですよ。

K : だから、どこまでが自分の力で、どこまでが他人の力かという話になると、僕の場合、半分以上人の力なんですよね。

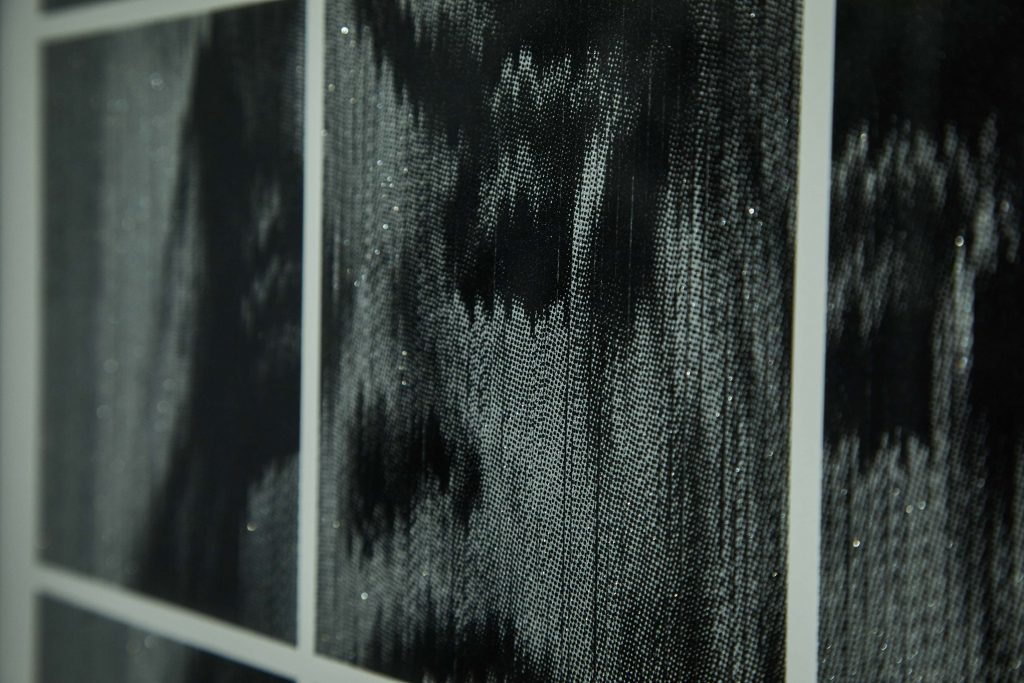

― 今回の作品は「マルチキャンバス」という分割された手法も印象的なのですが、これはどのように生まれたのですか。

K : この手法は以前からやっているんですけど、これも実は最初はデカいキャンバスを買う金がなかったから生まれたんですよね。正方形の30cm角のキャンバスなら買えたので。でも結果的にこの手法が自分のやりたいこととマッチしていたんです。僕のテーマは視覚的なバグをアナログで生み出すことなのですが、マルチキャンバスにすることでそのバグがより生まれやすい。シュレッダー、デジタル、アナログによって生まれるバグを表現する最終形態かもしれないと思っています。

― 「金がなかったから」という中から手法を生み出すのは、まさにパンク的な発想な気がしますね。

不良が時代を創る

― それにしても、河村さんが高校の時に思った、「スケシンさんやヒカルさんみたいに遊びながらカッコいい仕事をしてお金持ってる」みたいな状況にまさに今はなっていますね。

K : まだそこまで行っていないと思いますけど、そこに入り始めると無茶苦茶しんどいってことだけは分かりました(笑)。

A : 河村くんは本当に忙しいもんね! 常にいくつもプロジェクト抱えているし。

K : あんなに働きたくなかったはずなのに、今や超ワーカホリックですから。でも遊びに行かないと気持ち悪いので、遊びにも行ってます。毎日遊びに行くし、ちゃんと寝るし、めっちゃ仕事もしている。

― でもそういう人が時代を創るんだと思いますよ。“不良が時代を創る”のが世の常だと思うので。

A : 確かに活躍している人はみんな不良ですよね。

― 河村さんは今アーティストとして世界から求められる存在になって、心境に変化はありますか?

K : 多分何も変わっていないですね。自分がどこにいるのかもよく分からないし、やっていることも変わらないし。でも知らない人も知ってくれているのは不思議な感覚です。

― 今回の展示が河村さんの“現在”だとすれば、また次の展開も考えているのでしょうか。

K : そうですね。やっぱり進化させなきゃと思っていますし。

A : 実は今回も、事前に二人で話していた時には、全然違うことを考えていたんですよ。「このモチーフでやったら面白いよね」って。でも二人ともそれをすっかり忘れていて、ついさっき思い出した。

K : 「そういえば……!」ってね(笑)。

― じゃあもし次回Gallery COMMONで河村さんの個展をするときにそれが見られるかもしれない。

K : やりたい、やりたい。

A : 結構話も膨らんでいましたからね。

― じゃあこれ、ちゃんと書いておくので(笑)。

K : その記事見ても思い出さなかったら重症ですね(笑)。

Kosuke Kawamura

『TRY SOMETHING BETTER』

2021年11月20日(土)〜12月19日(日)

会場 : Gallery COMMON

所在地 : 東京都渋谷区神宮前5-39-6 B1F

www.gallerycommon.com

contact@gallerycommon.com

TEL :03-6427-3827

河村康輔 Kosuke Kawamura

アーティスト / グラフィックデザイナー

1979年広島県生まれ。東京都在住。コラージュアーティストとして様々なアーティストとのコラボレーションや国内外での個展、グループ展に多数参加。代表的なプロジェクトに、渋谷PARCOアー トウォール企画「AD 2019」にて大友克洋氏とAKIRAを 使用したコラージュ作品の発表(2019)、東京、ロサンゼルス、ミラノを巡回した「AKIRA ART WALL PROJECT」 (2019)など。多数のアパレルブランドへのグラフィックワークを提供、雑誌 「ERECT Magazine」をはじめ、ライブ、イベントのフライヤー、DVD・CDのジャケット、書籍の装丁、広告デザイン、アートディレクションを手掛ける。

新井暁 Satoru Arai

en one tokyo inc. 副社長 / GALLERY COMMON ディレクター

1983年3月17日生まれ。原宿を拠点にアートを軸としたクリエイティブエージェンシー en one tokyoの立ち上げから携わり、現在副社長。Gallery COMMON ディレクター。The MASS、SAI 、SO1、 BA-TSU ART GALLERY 、The Corner、麺散 、不眠遊戯ライオンなど原宿を中心としたギャラリーやカルチャースポットを手がける。.

[編集後記]

言葉でカテゴライズするのは時に危うい場合もあるが、“原宿アート”と勝手にタイトルに付けた。浸透するかは別にして、現在の状況はそろそろそんな名称を付けても良さそうな気がする。それだけ原宿発のアートが注目されているが、その源流にあるのはアートの文脈というよりも、裏原のファッションカルチャーにあるという現象が面白く、きっと世界的に見ても珍しいケースではないかと思われる。河村康輔もGallery COMMONも突然変異的に生まれたのではない。これも原宿という街が発信してきたカルチャーの流れの先に存在するものなのだ。(武井)